アトピー性皮膚炎とは

アトピー性皮膚炎とは増悪と軽快をくりかえす、かゆみのある湿疹を主とする疾患で、多くの場合アトピー素因を持つ、と定義されています

アトピー素因とは

- 家族歴/既往歴として気管支喘息・アトピー性皮膚炎・アレルギー性鼻炎・結膜炎のいずれかまたは複数の疾患があること。

- IgEを産生しやすい体質があること。

皮膚症状の特徴

アトピー性皮膚炎の症状は、以下のように年齢によって出やすい場所がかわることが特徴です。

乳児では2か月以上、幼児以降は6か月以上、持続的に症状が出ることも特徴です。

| 乳児期 | 頭部、額、頬などの露出部にはじまり、顔面全体に拡大する |

|---|---|

| 幼児期~学童期 | 顔面の皮疹は減少し、頸部や間擦部、四肢屈曲部の皮疹が典型的となる。 |

| 思春期・成人期(13歳以上) | 顔面、頸部、胸背部など上半身に皮疹が強い傾向がみられる。 |

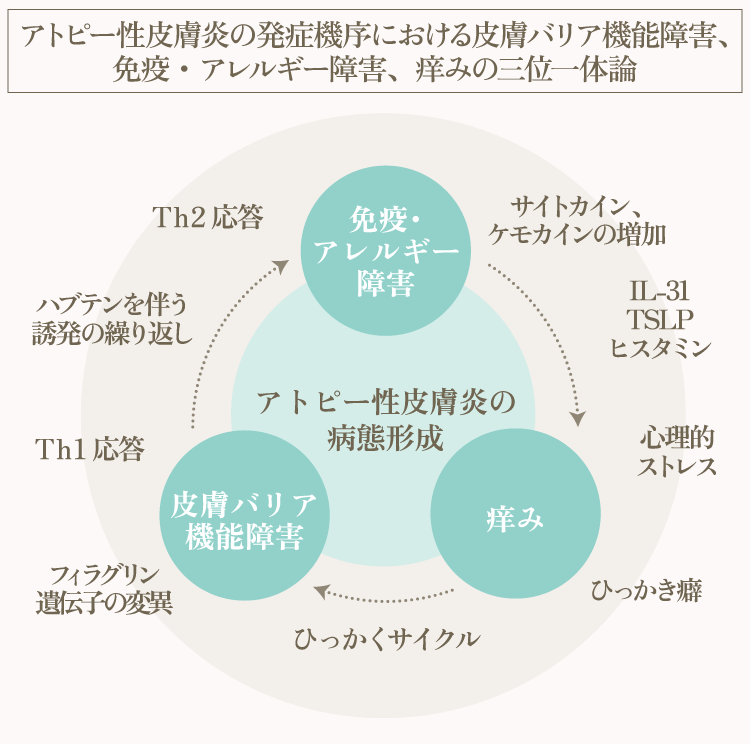

病態

アトピー性皮膚炎の病態は、皮膚のバリア機能異常、かゆみ、アレルギー炎症の3つの要素の相互作用により作られると考えられています。

バリア機能が弱まった皮膚から抗原が入り込むと、免疫応答が活性化してアレルギー炎症が引き起こされます。

アレルギー炎症の結果、かゆみが引き起こされ、かきむしることによりバリア機能がさらに壊される、という悪循環がもたらされます。

出典:Kabashima K. New concept of the pathogenesis of atopic dermatitis :

Interplay among the barrier, allergy, and pruritus as a trinity. J Dermatol Sci. 2013 ;

より引用、改変

検査

アトピー性皮膚炎の診断は、特徴的な皮疹と経過から、問診と視診によって行うことができます。

重症度評価の参考とするためや、悪化因子の検索のため、以下のような検査を行うことがあります。

| 血清IgE値 | アレルギー素因を反映。長期的なコントロールの指標となる。 |

|---|---|

| 末梢血好酸球数 | 重症度に相関して高値になる。病勢のマーカーとなる。 |

| 血清TARC値 | 重症度に応じて増加。病勢を鋭敏に反映する。 |

| 血清SCCA2値 | 15歳以下の小児における重症度の評価。重症度に応じて増加。 |

| 特異的IgE抗体検査 | 悪化要因の検討。 |

治療の目標

症状がないか、あっても軽微で日常生活に支障がなく、薬物療法もあまり必要としない状態に達してそれを維持すること。

治療方法

- 炎症を抑える薬物療法

- 皮膚のバリア障害に対する外用 療法・スキンケア

- 悪化因子の検索と対策

の3つが柱となります。

良い状態を維持することを目指して適切な治療を組み合わせることが必要です。

アトピー性皮膚炎の薬物療法

局所療法

a.ステロイド外用薬

急性期の炎症やかゆみに対して、まず行われる基本となる治療法です。

ステロイド外用薬は炎症を抑える力が強いため、速やかな寛解導入のためにまず用いられる外用剤です。部位や皮疹の重症度に応じ、適切な強さを選択します。

b.プロトピック軟膏

ステロイドとは異なる機序で炎症を抑える外用の免疫抑制剤です。

特に顔の皮疹に対しては、ステロイド外用薬でみられる皮膚萎縮や毛細血管拡張などの局所副作用がないため、有用性が高いです。2歳未満の小児と妊娠中、授乳中の方は使用できません。

c.コレクチム軟膏

外用ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤とよばれる薬剤です。細胞内で炎症やかゆみを起こすシグナルをブロックすることで皮膚の炎症やかゆみを抑え症状を改善します。

6か月以上の小児の方から使用できます。

d.モイゼルト軟膏

ホスホジエステラーゼ4(PDE4)阻害薬とよばれる薬剤です。

炎症をおこす物質の産生を抑制することにより、抗炎症効果を発揮します。安全性が高く、ステロイドで寛解したあとの維持療法にも有用です。生後3か月以上の方から使用できます。

e.ブイタマークリーム®

外用AhR調節薬とよばれる薬剤です。アトピー性皮膚炎の炎症にかかわるサイトカインの減少を通して炎症を抑制し、バリア機能を改善する効果も報告されています。12歳以上の患者さんが使用できます。

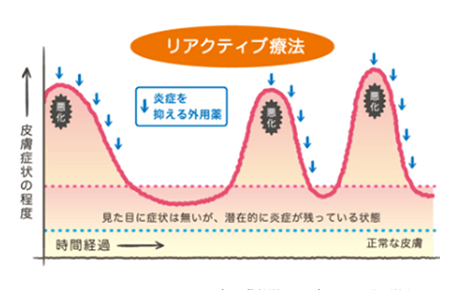

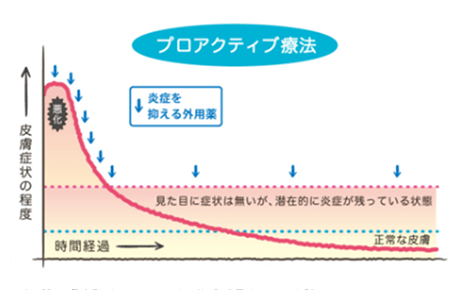

★アトピーの外用療法の考え方 「プロアクティブ療法」

急性期の治療によって症状が軽快しても、潜在的には炎症が残っている状態があるため、保湿剤によるスキンケアに加え、週2回程度ステロイド外用剤やプロトピック軟膏、コレクチム軟膏を予防的に外用することで、急な悪化を防ぎ寛解状態を維持する治療法

出典:日本皮膚科学会,日本アレルギー学会,アトピー性皮膚炎診療ガイドラン作成委員会,日皮会誌 2018;128:2431-2502

全身療法

a.シクロスポリン

難治性の皮疹を有する患者さんに対し、速やかな寛解導入のため、また急性増悪に対して短期的(3か月以内)に用いられる内服の免疫抑制剤です。

b.生物学的製剤

①デュピクセント®(デュピルマブ)

アレルギー炎症の主要なサイトカインであるIL-4/IL-13はバリア機能の低下やそう痒をひきおこします。デュピクセントはこれらサイトカインの受容体に結合する、ヒト型抗ヒトIL4/13受容体モノクローナル抗体で、炎症シグナルの伝達を阻害することによりアトピー性皮膚炎の症状を改善します。

これまで、既存の外用療法で十分な効果が得られない15歳以上の患者さんが対象でしたが、2023年9月に対象年齢が拡大され、生後6か月以上の小児のアトピー性皮膚炎に適応となりました。(当院での治療は小学生以上の方を対象とし、幼児の方の導入については提携先病院へご紹介いたします。)

デュピクセント®による治療の流れ

デュピクセントによる治療開始前に、これまでの治療歴を確認し、皮疹の程度をスコア化します。

そのうえで治療の適応と判断された場合は、治療内容や費用について詳しくご説明し、同意を得られれば次回から投与開始となります。(薬剤の発注・準備等があるため、ご来院当日の注射ができないことをご了承ください。)

重症度の評価、および今後の治療効果の評価を目的に採血を行うことがあります。

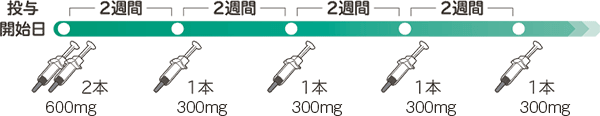

デュピクセント®の用法用量

デュピクセントの用法用量は年齢、体重により異なります。

成人(15歳以上)および体重60㎏以上の小児の場合、投与開始初回は2本(600㎎)を皮下注射します。

その後は2週間後に1回、1本(300㎎)を皮下注射します。

自己注射を希望される方は初回、2回目の投与時に自己注射指導を行い、3回目の投与分から処方が可能となります。(1回の受診につき最大3か月分=6本の処方が可能です。)

自己注射を選択するメリットの一つに、高額療養費制度によって自己負担額を抑えられることがあげられます。(所得により制限あり)

成人(15歳以上)および体重60㎏以上の小児の場合

初めに300㎎シリンジまたはペンを2本(600㎎)、その後は2週間に1回1本(300㎎)を投与します。

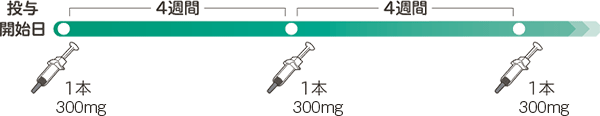

体重30kg以上60kg未満の小児

初めに200㎎シリンジを2本(400㎎)、その後は2週間に1回1本(200㎎)を投与します。

体重15kg以上30kg未満の小児

4週間に1回、300㎎シリンジまたはペンを1本投与します。

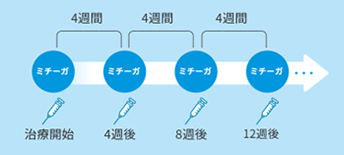

②ミチーガ®(ネモリズマブ)

ミチーガは痒みに関係するIL-31受容体に対するモノクローナル抗体です。IL-31はかゆみの原因物質の一つで、神経にあるIL-31受容体に結合することで直接かゆみをひきおこします。ミチーガはIL-31が受容体に結合するのを阻害することにより、アトピー性皮膚炎でのかゆみを軽減し、かきこわしによる症状悪化の悪循環を改善することにより効果を発揮します。

6歳以上で、既存治療(外用4週以上、内服2週以上)を行っても効果が不十分な、中等症以上の掻痒を有するアトピー性皮膚炎の方が対象となります。

ミチーガは、年齢に応じた用量を4週間に1回クリニックにて投与します。

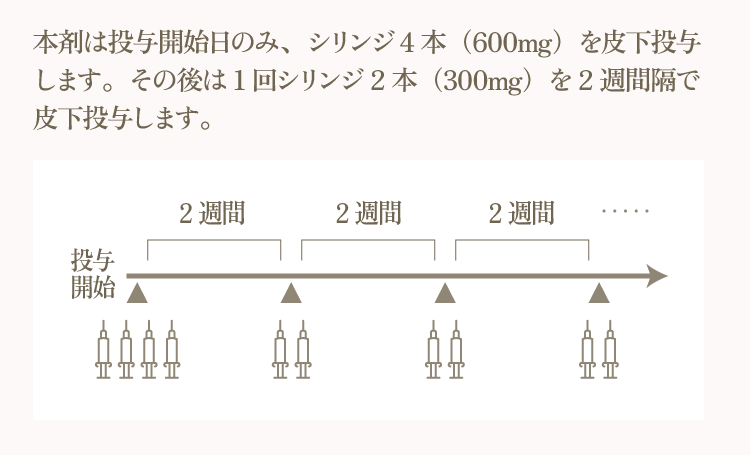

③アドトラーザ®(トラロキヌマブ)

アドトラーザはアトピー性皮膚炎の病態に関与するIL-13を選択的に阻害することで効果を発揮する薬剤です。IL-13はアトピー性皮膚炎の方の皮膚に過剰に発現し重症度と相関することが指摘されています。既存治療で十分な効果が得られない15歳以上のアトピー性皮膚炎の方が対象となります。

アドトラーザは初回に600㎎(150㎎シリンジ4本または300㎎ペン2本)を皮下投与し、以後は2週ごとに300㎎(150㎎シリンジ2本または300㎎ペン1本)を皮下投与します。

自己注射で治療を継続することも可能です。

④イブグリース®(レブリキズマブ)

イブグリースは、アトピー性皮膚炎の発症に関与するIL-13に結合し、IL-13受容体複合体の形成とその後のシグナル伝達を阻害することにより、アトピー性皮膚炎の病態形成を抑制します。

IL-13は2型炎症を誘導することで、皮膚バリア機能障害、掻痒、皮膚肥厚及び易感染性を引き起こすといわれています。

既存治療で効果が不十分な成人、および12歳以上かつ体重40㎏以上の小児の方が対象となります。

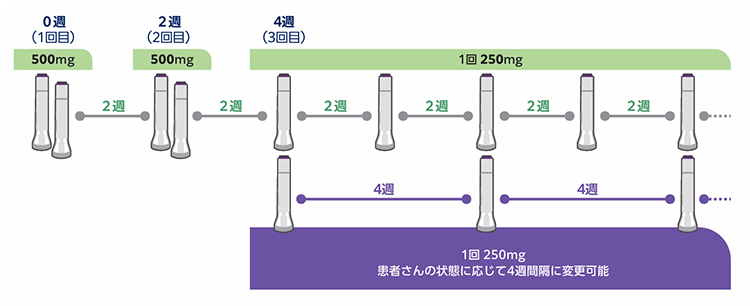

イブグリースは初回及び2週後に1回500mg、4週以降、1回250mgを2週間隔で皮下投与します。なお、患者さんの状態に応じて、4週以降、1回250mgを4週間隔に変更することが可能です。

2025年5月から自己注射が可能となりました。

c.内服JAK阻害薬(オルミエント®、リンヴォック®、サイバインコ®)

アトピーの炎症にかかわる中心的なサイトカインのシグナル伝達をブロックし、かゆみや炎症をおさえる内服薬です。

現在、アトピー性皮膚炎に対しては、JAK1,2を抑えるオルミエント、JAK1を選択的に阻害するリンヴォック、サイバインコの3種類の薬剤があります。

既存治療(適切な外用療法を6か月以上)を行っても十分な効果が得られない、中等症~重症の患者さんが適応となります。

投与開始前には肝機能、腎機能を含む全身状態の評価、および感染症の有無を確認するため、血液検査と胸部レントゲン検査を行います。投与開始後も定期的な血液検査(2~3か月に1回)と画像検査(年1回程度)が必要です。

オルミエント(バリシチニブ)

15歳以上

4mgを1日1回経口投与します。 ※状態に応じて2mgに減量可能です。

2歳以上15歳未満 <体重が30kg以上の場合>

4mgを1日1回経口投与します。 ※状態に応じて2mgに減量可能です。

2歳以上15歳未満 <30kg未満の場合>

2mgを1日1回経口投与します。 ※状態に応じて1mgに減量可能です。

リンヴォック(ウパダシチニブ)

通常12歳以上かつ体重30kg以上の小児には、15㎎を1日1回内服します。

また、通常成人には15㎎を1日1回内服しますが、患者さんの状態に応じて、30㎎を1日1回投与することができます。

サイバインコ(アブロシチニブ)

通常100㎎を1日1回内服しますが、患者の状態に応じて、200㎎を1日1回投与することができます。

他院で開始された生物学的製剤/JAK阻害薬による治療の継続を希望される方へ

他院で生物学的製剤およびJAK阻害薬による治療を開始・継続中で、当院に転院し治療継続を希望される場合には、現在治療を受けている医療機関から当院宛の診療情報提供書(発行から3か月以内のものに限る)を必ずご用意いただき、ご予約の上、受診をお願いいたします。

生物学的製剤やJAK阻害薬の投与にあたっては、投与開始時の疾患活動性を評価するデータ(IGA、EASI、BSA)が必要となります。これらの記載を含む診療情報提供書がない場合には当院での治療継続は出来かねますのでご了承ください。